������̕W������

�q���ǐՒ����ɂ���

|

������̕W������ |

|

||

|---|---|---|---|---|

| �@�o���f�B���O(���ޕW������)�́B�n�蒹�̓n��o�H��쒹�̎�����m�鎖���o����Ƃ���Ă��܂��B�o���f�B���O���̃e�[�}�̈�¢�쒹�̓n��̒����ƕی죂ɂ��Ă̈���@�����̕��͂̃e�[�}�ł��B �@�n��̒����ɐV�������@���o�Ă��Ă���̂ɁA���̂����ݖԂ̃o���f�B���O�����Ă���̂��Ƃ��A�n�������ƌ����Ȃ���A�n�蒹�ȊO�̖쒹���ʂɕߑ����Ă��邱�Ƃւ̋^��B�{�����e�B�A�ɑ傫���ˑ�����A���ފϑ��X�e�[�V�����ĉ��Ȃ낤�Ƃ����A�����̋^����������Ă����\�����q���ǐՒ����Ɍ��o����悤�ȋC����������ł��B �@�쒹�̕ی�ɂ��Đ��ʂ��o���Ă���Ɛ��������P�[�X���m�F���Ă݂܂����B �@�Ȍ�A�����̓s����A�W���������ɕ����Đ������܂��B�P���^�C�v�̕W�������A�Q�V�^�C�v�̕W�������i������̕W�������j�ł��B |

||

|---|---|---|

|

|

||

|

�����ݖԂ��g���A�쒹��߂炦�A�쒹�̊e�����v�����A�����̑������ĕ������A�ړ���ŁA�ĂсA�����ݖԂŐ������܂܂ʼn�����邩���̂ʼn�����ړ���i�����E���O�j���m�F����B������o���f�B���O�Ƃ�����^�C�v�ł��B |

||

| �Q�D�V�^�C�v�̕W�������i������̕W�������j | ||

|

�@���݂͑�^�̖쒹�Ɍ����Ă��邪�A���o�ԑ��Ŗ쒹��ߊl���āA�q�����M�@�����t����������B��͐l�H�q�����d�g����M���ꏊ�E���Ԃ�莞�A�����Ă���܂��B |

||

|

�R�D�n��̒����ŐV���^�C�v�͂ǂ����Ⴄ�̂� |

||

| �@�傫�ȈႢ�́A�쒹�ɕt������̂����M�@�Ƌ����̑��A������@����M�f�[�^�[�����ƕ����E���̂̈Ⴂ�ƂȂ�܂��B �@��Ԋ������Ⴂ�́A�쒹���A�������܂܂Ńf�[�^�[�݂̂��������邩�A��������̉������邩�̈Ⴂ�ł��B �������A�����Əd�v�ȈႢ������܂��B �@�V�^�C�v�̕W�������̗���ȒP�ɐ������A���������̋��^�C�v�̎���Ɣ�r���āA�}�Ŏ����ĈႢ���m�F���Ă݂܂��B |

||

| ���� |

| ���v���� | ��s���� | ���v���� | ��s���� | ���v���� | ��s���� | |

|---|---|---|---|---|---|---|

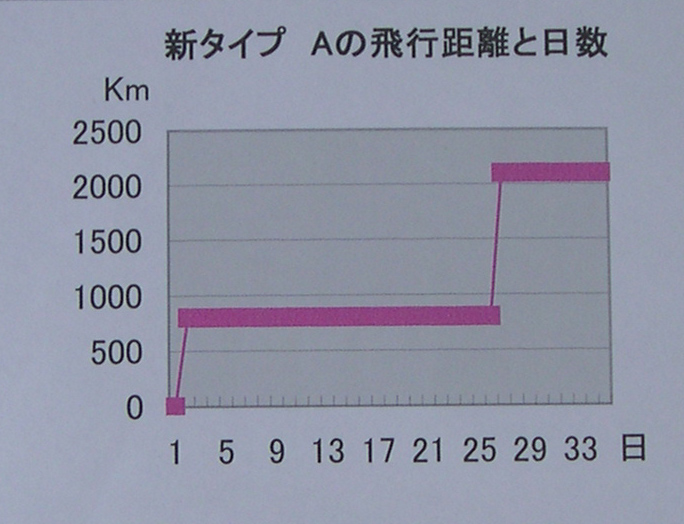

| �V�^�C�v�` | �P���� | �W�O�OKm | �Q�T���� | �Q�P�O�OKm | �Q�U���� | �Q�P�O�OKm |

| ���^�C�v�a | 3���� | �W�O�OKm | ||||

| ���^�C�v�b | �Q0���� | �Q�P�O�OKm | ||||

| ���^�C�v�c | �Q8���� | �Q�P�O�OKm |

|

|

|

|---|---|---|

|

|

|

�V�^�C�v�` |

||

|

���Ď����͋��^�C�v�̐����B |

�S�D���͂��ďo�Ă��錋�_ |

||

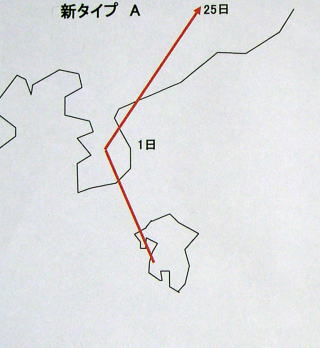

| �V�^�C�v�` �@���̖쒹�͓��{�𗷗����A�k���ɂW�O�OKm�ɂ���ꏊ�ɂ������ɔ��ŁA�Q�S���ڂ܂Œ����؍݁A�X�ɂP�R�O�OKm�k���ɔ��ł���͈ړ����Ȃ��Ȃ����B �@���̂��Ƃ���A�ŏ��̏ꏊ�́A�n��̒��p�n�ʼnh�{�⋋�Ɣ����Ƃ�A�Ăшړ��B�Q�U���ȍ~�́A�傫���ړ����Ȃ��B����́A�ɐB�n�ɓ������A�h�{�⋋�ƔɐB�����ɓ��������Ƃ�������B����ȊO�ɁA���p�n�ł͉h�{�⋋���邽�߂ɏ��ړ����J��Ԃ��̂ŁA���p�n���̈ړ��͈͂���܂��ɕی�K�v�����������ƂɂȂ�܂��B �@���̂悤�ɁA�q�����M�@���������́A�ʒu�E���Ԃ��A���������Ƃ��Ē莞�A������邽�߂ɂ��̂悤�ȉ�͂��\�ƂȂ�܂��B |

||

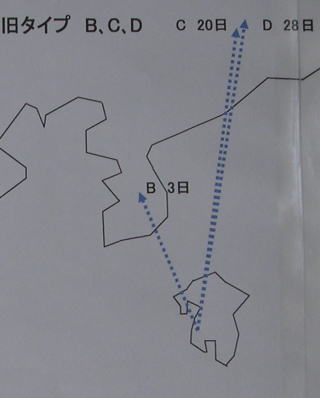

| ���^�C�v �@���^�C�v�a�E���^�C�v�b�E���^�C�v�c�́A���ꂼ�������Ɖ���ꏊ���킩�邪�A�����n�Ɖ���ꏊ���Ō��сA��܂��ɂ��̂悤�ɓ����Ƃ����X�������������ɂȂ�B �@�ɘ_����ƁA����ꏊ���ɐB�n���A���p�n���A�����P�ɗ��������ꏊ��������ł��Ȃ��B���������ɂ́A�ҋׂɏP��ꂽ��A����Đ��サ�ēn�������ߗ��������悤�ȃP�[�X���܂܂�A���낢��ƌ�����\�z���邵���Ȃ��B �@���^�C�v�́A�ʒu�Ǝ��Ԃ��A�����Ă��炸�A�����P�ɁA�����n�Ɖ���n�������Ō��ꂽ�����ł��B �@���̕��@�ŁA�쒹�̓n��̌o�H���𖾂��邽�߂ɂ́A�_�̃f�[�^�[��ςݏd�˂āA���̃f�[�^�[��\�z���A��͂�����܂���B |

||

���^�C�v�̕W�������ɂ����E�E�E����L�F�������� �@���̋��^�C�v�ƐV�^�C�v�̈Ⴂ�ɂ��āu�������̗��v�̒��Ҕ���L�F���́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���A�u���̓n��̌o�H�́A�ʏ�A���ւ⑫�ւ�t��������ʂ̏ꏊ�Ŋώ@���͕ߊl����A�Ƃ������@�ɂ���Ē��ׂ��Ă���B�n�蒲���p�̑��ւ͋������ŁA�ŗL�̔ԍ��������ꂽ���̑��t�悪�L����Ă���B���̑��ւ̕t���������ĕߊl���ꂽ��A���̂ʼn�������A�ߊl�n�Ԃ̈ړ����킩�邱�ƂɂȂ�B�v ��������̗�� 49p�����p�B �u�������A�W�������ł́A�����҂̋��Ȃ��Ƃ����ߊl�A�ώ@������ȂƂ���ł́A�W���ő̂�ǐՂ��鎖�͏o���Ȃ��B���A�W�A�̂悤�ɁA�����I�A�o�ϓI�ɓ�������אڂ���n��ł́A�Ƃ��ɍĕߊl�A�Ċώ@����͓̂���B�܂��A������ɂ��Ă��A�������ɂ킽���ĘA���I�ɒǐՂ��鎖�́A����߂č���ł���v ���� 49p-50p�����p�B |

�T�D�V�^�C�v�̕W�������̖��_ |

||

| ���_�͑傫�������܂��B 1)���M�@���d���̂ł��B �쒹�̑̏d�̂S���ɔ��M�@�̏d�ʂ���������Ă��܂��B�^�p��͂Q%�ȓ��ɉ������Ă���Ƃ̂��Ƃł��B(��̂��Ƃ��A���S���͊m�F����Ă��܂���B������A��ׂȂ��Ȃ钹���ꕔ��������Ƃ̂���) 2)�R�X�g������ �u���M�@��Ɖq���g�p������ƁA10�ő�200���̒ǐՂɂ�850���~�قǂ̌�����K�v�ƂȂ�B�v ����233p�����p�B ���ꂩ��o�Ă��錋�_�́A �@�g����쒹�́A��^�̖쒹�A��^�V�M�ȏギ�炢�̑傫���̒��ɂ����g���܂���B �A�����ɂ�����l���͏��Ȃ��čςނ��A�q���g�p�����̃R�X�g�������B |

||

�U�D�V�^�C�v�����S������� |

||

| 5.1)�ňꕔ�q�ׂ܂������A���S���͊m�F����Ă��܂���B �@���M�@�̏d�ʂ́A�쒹�̑̏d�̂S���ɐ�������Ă��܂��B���������͌o���l�Ƃ̎��ł��B���ׁ̈A���M�@�����t���Ă݂�ƁA��ׂȂ��Ȃ�P�[�X���o��悤�ł��B���̏ꍇ�A�O���đ��̒��ɕt���邱�ƂɂȂ�܂��B���M�@�����t���������i�قƂ�ǁj�̒����A�Ăѓ��{�ɖ߂��Ă��Ă���Ƃ̂��Ƃł��B�����Œ��ӂ��ׂ����Ƃ́A��͂�S�Ă̒��łȂ��A�߂�Ȃ��������邱�Ƃł��B �@�܂��A���M�@�͎w����Ԃ̂P�O������P���N���߂���Ǝ����I�ɕ��H���ĊO��邱�ƂɂȂ��Ă���Ƃ̂��Ɓi�O�ꂸ�t���Ă���������܂��j�B ����܂��A����ۑ�ł��B ���� �@�������A�����ݖԂɔ�ׂP��ɂP�O�H���x�̕����̂悤�ł�����A�]���ƂȂ�쒹�̐��͌������܂��B����ɁA������f�[�^�[�E�����鐬�ʂ́A��̓I�ŕی�ɖ𗧂��܂��B |

||

�V�D���_����? |

||

| ���݂̃f�W�^���Z�p�͓��i�����ł��B���݂��̒ʐM�@�̖��͌y�ʉ��ł��B�����\��g�ȉ��H�ɂȂ����̂�������܂���B�ő�̉ۑ�́A�d�r�̌y�ʉ��ŁA���z�d�r�Ƃ̑g�ݍ��킹�ŏ��^���������߂邱�ƂƎv���܂��B �f�W�^���Z�p�̐i���Ɋ��҂��A�����ݖԃ^�C�v�̕W���������x�~�����炢�����Ȃ��̂ł��傤���B �P�O�N���҂ĂΔ����Čy���q�����M�@��GPS�^�C�v���J�������Ǝv���܂����B���݂́A�����ʁA�����ݖԃo���f�B���O������قLj��S�ŁA���R�ی�ɍv������W���������ł���Ǝv���܂��B �Q�l���� ��������̗�� �n�蒹�̉q���ǐ� ����L�F�� ���{�����o�ŋ��� �Q�O�O�U�N�@�P���@�X���쐬 |

||

| �R�K���ތ������Ɋ��҂��邱�� | ���̃o���f�B���N��� | |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂� | �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� |